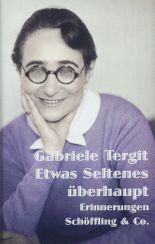

Bereits mit 19 Jahren begann Gabriele Tergit (Jahrgang 1894) für Zeitungen zu schreiben, doch nach einiger Zeit erkannte sie, dass sie dafür eigentlich zu wenig wusste. Deshalb beschloss sie, ihr „Abiturium“ zu machen und zu studieren, was sie – energiegeladen, wie sie war – auch in die Tat umsetzte.

Bereits mit 19 Jahren begann Gabriele Tergit (Jahrgang 1894) für Zeitungen zu schreiben, doch nach einiger Zeit erkannte sie, dass sie dafür eigentlich zu wenig wusste. Deshalb beschloss sie, ihr „Abiturium“ zu machen und zu studieren, was sie – energiegeladen, wie sie war – auch in die Tat umsetzte.

Die journalistische Tätigkeit ließ sie nicht mehr los. Noch während des Studiums begann sie, Feuilletons zu schreiben, danach wurden Gerichtsreportagen ihr Spezialgebiet. Sie arbeitete für verschiedene Zeitungen, musste aber 1933 aus Deutschland fliehen, nachdem sie in ihrer Wohnung von der SA überfallen wurde. Nach ein paar Jahren in Palästina, siedelte sie nach England über, wo sie bis zu ihrem Tod 1982 blieb. Auch im Exil war sie produktiv, verfasste Texte für deutsche Zeitungen, Romane und Sachbücher. Für fast 25 Jahre, von 1957 bis 1981, hatte sie zudem im P.E.N.-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland das Amt des „Sekretärs“ inne.

Gabriele Tergit erzählt in ihren Erinnerungen von ihrem Werdegang, hat aber gleichzeitig die politische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft im Fokus. Aus ihren Texten quillt der Zeitkolorit, sie verpackt wichtige Themen in unterhaltsame Texte und hat ihre Augen und Ohren immer dicht an den Menschen und an den aktuellen Ereignissen. Der Alltag wird lebendig und viele Details werfen ein neues, authentisches Licht auf die Vergangenheit. Weiterlesen

Oft kann sie kaum gehen oder stehen, sie ist schwach und kränklich. Doch es wohnt auch eine außergewöhnliche Kraft und Gabe in ihr. Sie hat Visionen, sieht Ereignisse voraus und empfängt Botschaften von einem „lebendigen Licht“, in dem sie eindeutig Gottes Worte erkennt.

Oft kann sie kaum gehen oder stehen, sie ist schwach und kränklich. Doch es wohnt auch eine außergewöhnliche Kraft und Gabe in ihr. Sie hat Visionen, sieht Ereignisse voraus und empfängt Botschaften von einem „lebendigen Licht“, in dem sie eindeutig Gottes Worte erkennt.