Ein junger deutscher Dichter und Student ist im Frühjahr 1966 zu einer Tagung in New York eingeladen und steht kurz vor der Heimreise. An seinem letzten Abend will er noch etwas Besonderes erleben, deshalb besucht er gemeinsam mit zwei Freunden einen Jazzclub in einer abgelegenen, finsteren Ecke der Stadt. Doch schon bei den ersten „kreischenden, klagenden, schrillen Tönen“ des Saxophonisten Albert Ayler und seiner Band hat er das Gefühl, „von Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule“ in die Flucht getrieben zu werden. Da er sich nicht blamieren und als unwissender Laie, als hinterwäldlerischer Provinzler erkannt werden möchte denkt er: „Lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg.“

Ein junger deutscher Dichter und Student ist im Frühjahr 1966 zu einer Tagung in New York eingeladen und steht kurz vor der Heimreise. An seinem letzten Abend will er noch etwas Besonderes erleben, deshalb besucht er gemeinsam mit zwei Freunden einen Jazzclub in einer abgelegenen, finsteren Ecke der Stadt. Doch schon bei den ersten „kreischenden, klagenden, schrillen Tönen“ des Saxophonisten Albert Ayler und seiner Band hat er das Gefühl, „von Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule“ in die Flucht getrieben zu werden. Da er sich nicht blamieren und als unwissender Laie, als hinterwäldlerischer Provinzler erkannt werden möchte denkt er: „Lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg.“

Der Freejazz ist eine neue Erfahrung für ihn und weghören will ihm nicht gelingen, so eindringlich, so aufdringlich spielen die fünf Musiker auf der Bühne. Es dauert nicht lange, bis er sich auf die scheinbar ungeordnete Musik einlassen kann. Sie weckt Assoziationen und Gedanken in ihm: an die Ermordung John F. Kennedys, an den Vietnamkrieg, an die Demonstrationen, an denen er teilgenommen hat, an die Anfänge seines Schreibens und nicht zuletzt an eine Schlüsselszene in der Beziehung zu seinem Vater.

Die Musik trägt ihn davon, holt ihn wieder auf den Boden zurück, nimmt ihn mit, erschreckt und verstört ihn. Seine Jugend steht ihm vor Augen, sein inzwischen verstorbener Vater, die Konflikte und manches Nicht-Verstehen. Er zieht die Verbindung zum Schreiben, erkennt, dass „Improvisieren, frei und doch an versteckte Regeln gebunden“ auch dort ein wichtiges Element für ihn ist. Der Jazz wird zu einem Spiegelbild seines Strebens nach Unabhängigkeit und Freiheit. Mit seinem Instrument, der Schreibmaschine, möchte auch er Klischees und Erwartungen zerfetzen und zersetzen. Denn „erst nach dem Niederreißen konnte die Zukunft beginnen“ und Schönheit entstehen.

Am Ende dieses Abends hat er einen großen Schritt ins Erwachsenenleben gemacht, ist reifer geworden. Er sieht das Verhältnis zu seinem Vater klarer, kann ihm für manches dankbar sein, blickt zuversichtlich und freudig auf die kommenden Aufgaben.

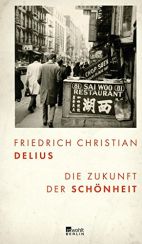

Der preisgekrönte Autor Friedrich Christian Delius nimmt den Leser und die Leserin in seiner autobiographischen Erzählung mit auf eine Zeitreise. Sein schmales Buch enthält nicht nur das Porträt eines jungen, zunehmend selbstbewusster werdenden Mannes und Dichters, sondern zeichnet auch die Gefühle und das Aufbegehren einer ganzen Generation nach. Meisterhaft beschreibt er das Konzert, schafft Atmosphäre, nennt die Töne, die Geräusche so bei ihren Namen, dass man meint, dabei zu sein im Halbdunkel von Slugs‘ Saloon in der Lower East Side. Er verwebt in seiner kurzen Geschichte Musik mit Gedanken, Emotionen und Bildern zu einem berauschenden Cocktail, der lange nachhallt.

Friedrich Christian Delius: Die Zukunft der Schönheit.

Rowohlt, Februar 2018.

96 Seiten, Gebundene Ausgabe, 16,00 Euro.

Diese Rezension wurde verfasst von Beate Fischer.