Einen Neuanfang zu wagen, spricht für Mut. Alles hinter sich zu lassen, in die Fremde zu ziehen, um Farmland zu bearbeiten, zeigt Hoffnung. Margets Eltern haben beides, als sie diesen Weg wählen. Drei Mädchen und ein wenig Gepäck sind alles, was sie noch haben. Die gepachtete Farm, die Obstbäume, der Wald, die Weiden und steinige Felder werden ihr neues Zuhause. Doch da ist auch noch Verzweiflung, mit der sich Margets Eltern in die ungewisse Zukunft stürzen. Es heißt alles oder nichts. Genau genommen ist dieses Alles ein Berg von Schulden, der wie eine Eisenkugel an ihren Fesseln gekettet ist. Jeder Schritt wird doppelt schwer.

Die Autorin Josephine W. Johnson (1910-1990) veröffentlichte ihr Debüt „Die November-Schwestern“ 1934 und erhielt hierfür den Pulitzer-Preis. In zehn weiteren Romanen schrieb sie über Frauenrechte, Umweltschutz und Ausbeutung. 1934 war die Zeit der Depression. Die Wirtschaft lag am Boden. Die Börsenhändler, Banker und viele Anleger glaubten, die Aktienkurse hätten immer nur eine Richtung, die nach oben. Viele verschuldeten sich für den Aktienerwerb. Sie glaubten, morgen seien die Schulden weg und enorme Gewinne da. Viele dachten, mit Börsengeschäften könnten sie nichts falsch machen. Dann platzte die Blase. Die Kurse fielen, und der Pleitegeier nagte an den Knochen der Spekulanten. Hungersnöte aufgrund der zahlreichen Arbeitslosen führten zu einer Verelendung der Arbeiter und ihrer Familien. Wer Land besaß, wurde wenigstens satt, so hieß es im Allgemeinen. Wie sich dieses Land als Hoffnungsträger mausert, beschreibt die Erzählerin Marget, die mittlere Tochter. Sie sieht zusammen mit ihrer kleinen Schwester Merle anfangs nur die Schönheit der Natur, die Blumen und Bäume und das Spiel unter freiem Himmel.

Zehn Jahre später verliert der Zauber der Natur unter der sengenden Sonne seinen Charme. Was Trockenheit und Hitze nicht zerstören, das fressen Heuschrecken und Läuse. Die pure Angst lebt jetzt in Margets Familie. Eine so tiefe Angst, die von einer Katastrophe zur nächsten ständig wächst. Nur ein wenig Hoffnung ist nötig, um weiterzumachen.

Nur ein bisschen ausruhen, solle der Vater. Dies sagt Margets Mutter auf dem Sterbebett und dann solle der Vater weitermachen.

Bei der Lektüre dieses erschütternden Romans spürt man die nicht enden wollende Hitze und den Staub in der Lunge. Man wird ein stiller Begleiter bei unmenschlichen Kämpfen, die beim Obsiegen eines zeigen: Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Das System der Pacht, der Steuern und die Abhängigkeit der Farmer von den Händlern lässt Margets Vater kaum Geld zum Sparen übrig. Es ist ein System, in dem heute viele Menschen noch immer beziehungsweise schon wieder gefangen sind.

In dem Roman lässt die Autorin viel Raum für Margets Gedanken und Gefühlswelt, bis der Weg ins Innere von gravierenden Ereignissen eine neue Richtung erfährt und in Erkenntnissen mündet. Marget hat sie, der Vater hat sie, und die Leserschaft dürfte ihre Eigenen finden.

„Es gab Zeiten, da wollte ich mich einrollen wie ein Stück Asche oder schreien. Es war unerträglich, sage ich euch!“ (S. 167)

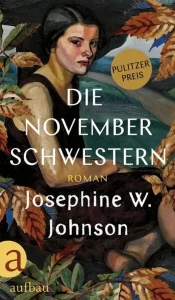

Josephine W. Johnson: Die November-Schwestern

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Bettina Abarbanell

Aufbau Verlag, September 2023

224 Seiten, E-Book, 16,99 Euro

Diese Rezension wurde verfasst von Sabine Bovenkerk-Müller.